시장동향

'마포 아파트' 21억 신고가에 팔리더니…대반전 상황

2025.09.11 15:01 정부의 고강도 가계부채 관리방안(6·27 부동산 대책) 이후 수그러들던 전국 집값이 10주 만에 상승세로 돌아섰다. '마용성'(마포·용산·성동구)을 비롯한 서울 한강 벨트에서 신고가 거래가 쏟아졌기 때문으로 풀이된다.

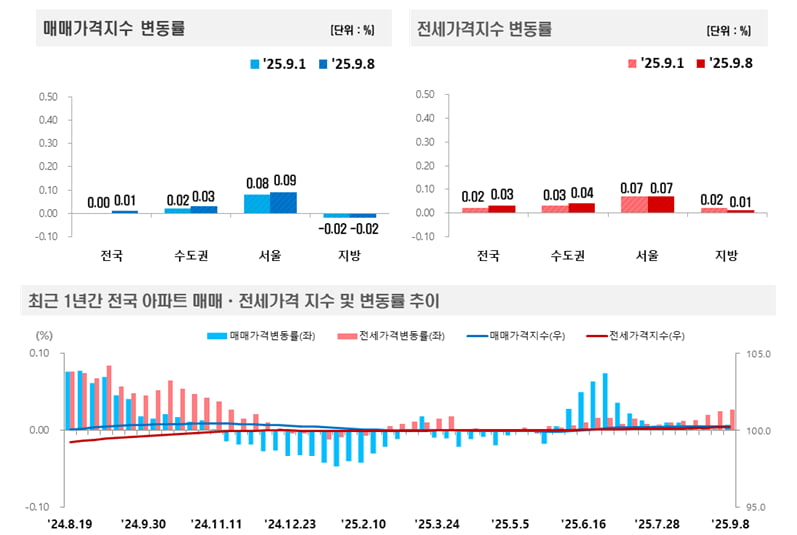

정부의 고강도 가계부채 관리방안(6·27 부동산 대책) 이후 수그러들던 전국 집값이 10주 만에 상승세로 돌아섰다. '마용성'(마포·용산·성동구)을 비롯한 서울 한강 벨트에서 신고가 거래가 쏟아졌기 때문으로 풀이된다.11일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 9월 둘째 주(8일) 전국 아파트 가격은 전주보다 0.01% 올랐다. 전국 아파트 가격 변동률이 상승한 것은 6월 다섯째 주(6월 30일) 이후 10주 만이다.

6월 다섯째 주 전국 집값은 0.07% 상승하며 전주(0.06%) 대비 오름세를 보였지만, 수도권 주택담보대출을 최대 6억원으로 제한하는 6·27 규제 효과가 반영되면서 7월 셋째 주 0.01%로 내려왔다. 8월 셋째 주부터는 3주 연속 보합(0.0%)을 이어갔지만, 이번에 반등했다.

주거 선호 지역 수요가 유지되고 한강 벨트를 중심으로 신고가 거래가 이어지면서 서울 집값이 상승한 것이 전국 집값을 끌어올린 원인으로 꼽힌다. 전주 0.08%까지 변동률을 줄였던 서울 집값은 9월 둘째 주 0.09% 오르면서 상승 폭을 키웠다. 대표적인 한강 벨트로 꼽히는 성동구(0.27%)와 마포구(0.17%), 용산구(0.14%)도 높은 상승률을 기록했다.

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 성동구 금호동 '신금호파크자이' 전용면적 59㎡는 지난 6일 18억1000만원(14층)에 팔려 신고가를 경신했다. 인근 '금호대우' 전용 114㎡도 지난 2일 21억원(9층)에 최고가를 갈아 치웠다.

조사 기간 성수동 '성수대우2차' 전용 59㎡는 12억원(19층), 응봉동 '금호현대' 전용 79㎡도 14억3000만원(5층), 행당동 '행당한진타운' 전용 84㎡ 역시 15억9000만원(20층)에 신고가를 새로 썼다.

한강과 인접한 마포구, 용산구 등 주변 지역에서도 신축과 노후 아파트를 가리지 않고 신고가 거래가 속출했다. 마포구 대흥동 '마포그랑자이' 전용 59㎡는 지난 5일(9층)과 6일(12층) 21억2000만원에 팔렸다. 아현동 '마포래미안푸르지오' 전용 84㎡도 24억7500만원(12층)에 신고가를 기록했다. 염리동 '염리삼성래미안' 전용 84㎡는 17억9000만원(15층), 신공덕동 '신공덕래미안2차' 전용 84㎡ 역시 14억6000만원(16층)에 신고가를 갈아치웠다.

용산구에서도 신고가 거래가 이어졌다. 문배동 '아크로타워' 전용 84㎡는 2일 15억1500만원(13층), 6일 15억4000만원(29층)으로 연달아 신고가를 새로 썼고 산천동 '리버힐삼성'은 지난 7일 전용 84㎡가 15억2000만원(19층)에 매매됐다. 산천동 '리버힐삼성' 전용 84㎡는 지난 7일 이전 최고가보다 2500만원 높은 액수인 15억2000만원(19층)에 손바뀜됐다.

성동구 금호동의 A 공인중개 관계자는 "6·27 규제 직후 거래량이 급감했는데, 최근 들어서는 관망하던 수요자들이 다시 움직이고 있다"고 말했다. 마포구 염리동의 B 공인중개 관계자도 "규제 이후 거래량 자체는 많이 줄었지만, 성사되는 거래들은 이전보다 가격이 오르는 추세"라고 강조했다.

마용성 이외에도 광진구는 광장·자양동 주요 단지 위주로 0.2%, 중구는 신당·황학동 대단지 위주로 0.16%, 강남구는 대치·개포동 재건축 추진 단지 위주로 0.15%, 서초구는 반포·잠원동 주요 단지 위주로 0.14%씩 오름세를 보였다. 한국부동산원 관계자는 "재건축 추진 단지나 역세권·대단지 등 수요자 선호가 높은 단지를 중심으로 매매가격이 상승하면서 서울 전체 가격도 올랐다"고 설명했다.

같은 기간 서울 전셋값도 전주와 동일하게 0.07% 상승을 이어갔다. 송파구가 잠실·방이동 위주로 0.23% 뛰었고 강동구는 암사·명일동 위주로 0.14%, 성동구는 행당·성수동 역세권 위주로 0.13% 상승했다. 양천구도 신정·목동 대단지 위주로 0.12%, 광진구는 자양동 선호단지 위주로 0.1%씩 올랐다.

부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 올해 1월 3만1000개 안팎이던 서울 아파트 전세 매물은 이달 들어 2만2000건 수준으로 쪼그라든 상태다. 부동산원 관계자는 "서울 전역에서 전세 매물이 지속적으로 줄면서 국지적인 매물 부족 현상도 나타난다"며 "역세권과 학군지 등 선호 단지를 중심으로 수요가 몰려 서울 전셋값이 상승했다"고 진단했다.

오세성 한경닷컴 기자 sesung@hankyung.com

이 정보가 유익했다면 소중한 사람들과 나눠보세요.

올해 종부세는 얼마일까?

세무서 방문 없이 예상세금 무료 확인